K. Wyborny

und

Text einer Doppel-Veranstaltung

vom 1.12.93 im Literaturhaus Hamburg und vom 2.5.95 im Literaturhaus Berlin

(ebenfalls aufgeführt auf dem Medienfestival Osnabrück 1994)

|

|

Der Autor halblinks hinter einem Tisch mit seinem Manuskript. Links hinter ihm eine Videokamera, die das Titelblatt der Partitur von Scriabins "Prometheus - The Poem of Fire" über einen Videobeam auf eine zentrale Leinwand überträgt. Hinter der Kamera eine Dialeinwand, auf der eine attische Kore (Nr. 675) zu sehen ist. An einer Säule rechts ein Plakat mit dem Titel des Videos:

|

PROMETHEUS UNBOUND/GÖTTER NUN UNTER UNS! |

An einer Säule links ein Plakat mit dem Titel des Vortrags:

|

WAS ERWARTEN WIR EIGENTLICH VON BILDERN |

- 1-

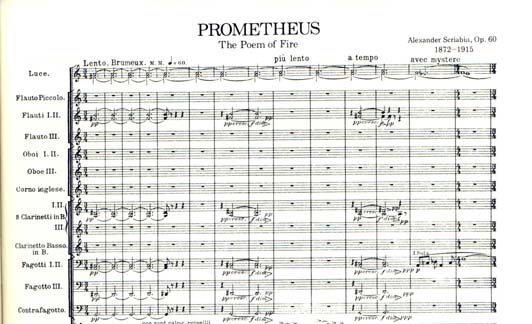

Scriabin: der - wie die meisten von Ihnen wissen - erste unter den Künstlern, der Multimedia annähernd im heutigen Sinn auf seine Fahne geschrieben hat - hier der Anfang der Partitur seines Prometheus-Poems, das als Beginn dieser Kunstmöglichkeit gilt.

(Partitur mit Videokamera aufnehmen und während des Vortrages ab und zu weiterblättern:

als gewissermaßen "Musik zum Vortrag")

Die oberste Zeile dieser Partitur betrifft ein neues Instrument, die sogenannte Farborgel, hier "Luce" genannt, für das er gemäß einem von ihm erfundenen Schema Entsprechungen für tonale Harmonien, existentiellen Ausdruck und Farbe gefunden zu haben meinte.

Ansonsten ist Musik in der üblichen Form notiert, in diesem Sinne war Scriabin kein Revolutionär. Leider ist das Stück weniger schön, als man es sich nach anderer Scriabin-Musik erhoffen kann, dem "Gedicht der Ekstase" beispielsweise, auf das wir zurückkommen werden - ich fand sie hohl, pathetisch, dazu wichtigtuerisch und aufgeblasen, vielleicht weil Scriabin in seinen letzten Jahren in eine Art Größenwahnsinn glitt, bevor er 1914 dreiundvierzigjährig entsetzlich sinnlos an einem Oberlippenfurunkel starb. Aber wir berichten aus einer Zeit, wo sich Scriabin trotz der in dieser Musik erkennbaren Schwächen im Grabe herumdrehen würde, könnte er sehen, was aus seiner Idee geworden ist. Aber Prometheus ist entfesselt - die Götter sind jetzt nur noch unter uns. Wir müssen das Beste draus machen. Gad hier, neben mir, wird jetzt ein wenig in der Partitur blättern, so daß sie über die Kamera und den Videobeam einen Eindruck von der Musik bekommen - es handelt sich dann dabei wohl um eine Art visueller Musik, die diesen Vortrag weniger nachdrücklich und aufdringlich begleitet als gespielte.

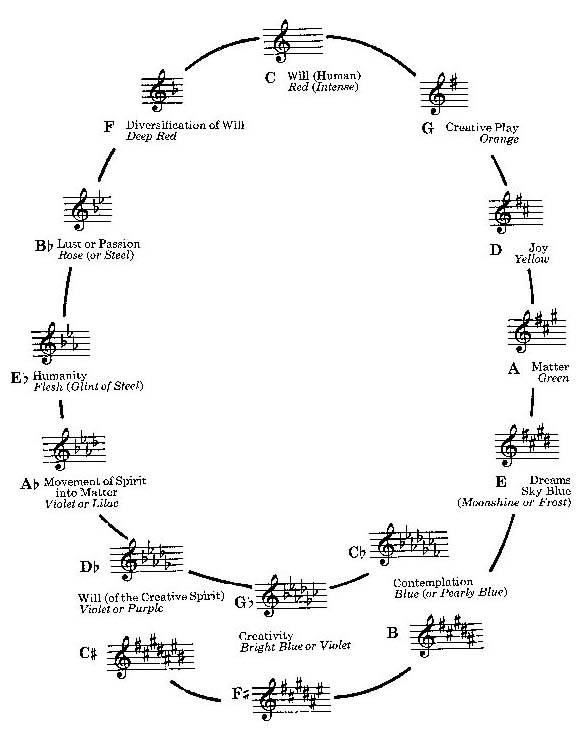

Scriabin's Key-Colour Scheme

Ziel dieses Vortrages ist aber nicht die Auseinandersetzung mit Scriabin, sondern die Darstellung des Potentials der Aufzeichnungsformen sich bewegender Bilder. Nach dem Versuch, sie in die Tradition abendländischer Kultur- und Technikgeschichte einzuordnen, wollen wir gemeinsam prüfen, ob und inwieweit sich die Propaganda für diese "neuen" Medien gegenüber Kants "Kritik der Urteilskraft" behaupten kann. Dies soll zunächst von der Warte der Konsumenten gesehen werden, die selbstverständlich erwarten, daß die Resultate ihnen ganz naiv im Kantschen Sinne "gefallen"; dann aber auch vom Standpunkt des begabten Produzenten, der verlangen wird, daß ihm die neuen Medien nicht bloß Geldverdienst sondern ebenso das Entfalten eigener Einzigartigkeit ermöglichen: dessen also, was Kant für heutiges Gefühl eine Spur übergroß mit "Genie" benannte. Wie wird unter den nun einmal gegebenen Randbedingungen von "Gefallen" und "Verlangen" die bewegte Bildkunst der Zukunft aussehen? Deutungen und Verdikte: vom Heiligen Augustinus bis zur Gegenwart - also jede Menge!

Das ist Ihnen versprochen worden - weil ich es den Veranstaltern vor ein paar Monaten versprach, um diesen Vortag halten zu dürfen. Als ich vor vier Wochen von Dreharbeiten zurückkam und mich an die Ausarbeitung machte, verschreckte mich die Anmaßung in dieser Ankündigung. Gemessen an dem, was Computerkünstler der Menschheit versprechen, klang es zwar recht bescheiden, nach der praktischen Wirklichkeit gerade erlebter Aufnahmepraxis aber wiederum auch mehr als verwegen. Es gab einmal die gute Sitte, nicht nur den Überbringer schlechter Nachrichten zu köpfen, sondern auch den falschen Propheten. Prophezeiung sollte etwas riskanter sein, als es in den heutigen Mediengesellschaften geworden sind. Nun - die Todesstrafe ist abgeschafft: wer in den Medien die Zukunft prophezeit, sollte aber einen beträchtlichen Geldbetrag hinterlegen, der im Falle des Nichteintreffens den Opfern dieser Fehlprophezeiungen zukommt.

Absagen wollte ich indessen nicht, und so möchte ich mit Ihnen nun wenigstens das teilen, was ich von diesem Versprechen für einlösbar halte. Ich beginne, das ist mein Stil, mit dem Schwierigsten: Wie kommt überhaupt jemand dazu, eine künstlerische Produktion in Angriff zu nehmen? Ich versuche auf so hohem Niveau anzufangen, wie es mir möglich ist, erschrecken Sie nicht - ich werde schnell genug ins Allergewöhnliche zurückfallen. Ich beginne also bei Kants klarer Bemerkung: "Für sich allein würde ein verlassener Mensch auf einer wüsten Insel weder seine Hütte noch sich selbst ausputzen oder Blumen aufsuchen," und "noch weniger sie pflanzen, um sich damit auszuschmücken." Als negative Kennzeichnung des Bedürfnisses Kunstwerke zu schaffen scheint dies recht brauchbar zu sein: auf einer einsamen Insel wird ein Mensch wohl nur Kunst produzieren, solange er die Hoffnung hat, die dabei entstandenen Werke würden einmal wie Robinson Crusoes Steinhaufen, Hütten, etc. von einem Retter zumindest staunend, wenn nicht bewundernd betrachtet werden. Das heißt selbstverständlich nicht, daß hinter einem künstlerischen Werk unbedingt eine Botschaft stecken muß - dennoch scheint das Werk selbst bereits eine Art Botschaft zu sein: zu einer künstlerischen Anstrengung gehört ein Ensemble, das von ihr Notiz nimmt. Auch das Genie braucht einen Zuschauer - ist es zur Ebene wahrer Größe emporgestiegen - Michelangelo, Bach, Beethoven - reicht vielleicht Gott. Irgendetwas will man jedenfalls jemandem, wenn nicht sagen, so doch bedeuten.

Kant fährt fort: "Nur in Gesellschaft kommt es ihm ein, nicht bloß Mensch, sondern auch nach seiner Art ein feiner Mensch zu sein; ...; denn als einen solchen beurteilt man denjenigen, welcher seine Lust anderen mitzuteilen geneigt und geschickt ist, und den ein Objekt nicht befriedigt, wenn er das Wohlgefallen an demselben nicht in Gemeinschaft mit anderen fühlen kann." Im Gegensatz zum ersten ist dies eine positive Kennzeichnung: das Bedürfnis, ein feiner Mensch zu sein, hat mit einem begehrenswerten Selbstbild des Künstlers, mit einer Vorstellung seines möglichen Ansehens in der Gesellschaft zu tun. Darin mag starke Motivation stecken. Wer freilich näher untersuchen möchte, was Menschen alles unter "Feinheit" zu verstehen in der Lage sind, gerät ins Uferlose: auch der Herr Hitler beabsichtigte wohl, ein solch "feiner" Mensch sein. Damit wollen wir es zunächst bewenden lassen.

Eine zweite Frage ist ähnlich schwer: was bewegt Menschen dazu, das von einem Individuum zum Kunstzweck Fabrizierte zu begutachten und in ihr Leben zu integrieren? In aller Naivität zeige ich Ihnen einen Filmbeispiel und komme gleich zum ersten Nebenaspekt dieses Vortrages: Sie sehen ihn zwar auf Video, aber er ist als Film gedreht. Der Film, aus dem der Ausschnitt stammt, heißt "Die Geburt der Nation" und untersucht das Verhalten einer Gruppe von Leuten, die nach Art der frühchristlichen Eremiten in der Wüste eine Siedlung zu gründen, die sie Carthago nennen. Ich habe ihn vor zwanzig Jahren gedreht, sie können ihn übermorgen im Metropolis in Gänze sehen. Nach langwierigen Plackereien, die mit Feldarbeit, der Verteidigung gegen äußere Feinde und nach innen mit der Verteilung der Frauen zusammenhängen, kommt es zu einem ersten kulturellen Akt:

(Filmbeispiel "Geburt der Nation": der Tanz)

"Die Geburt der Nation" - Tanzszene

1. Der Tänzer schminkt sich

|

|

|

|

|

|

|

|

|

7. Bühne unter weitem Himmel

|

|

|

|

|

Sie erkennen einige der Grundbedingungen eines kulturellen Aktes: vor allem wohl die Trennung von Vorgeführtem und den sie Betrachtenden; dann aber auch die Erhebung des Vorgeführten auf eine Art Bühne, hier eine horizontale Steinplattform, die durch eine symbolische Vertikale von der restlichen Welt abgetrennt wird, hier eine Palme. Davor ein Publikum, das sich als Gemeinschaft versteht: was inzwischen oft zum Terror von Gemeinschaft geworden ist. Außerdem ein klarer Beginn der Vorstellung. Die sexuellen Untertöne des Dargestellten sind möglicherweise nur zeitgemäß und an dieses Jahrhundert gebunden, vielleicht reichte früher die Darstellung von Religiös-Mythischem, das wird in Zukunft vielleicht auch wieder der Fall sein. Sie sehen das ungläubige Staunen des Publikums bei und nach der ersten Aufführung - all das ist trivial. Aber dann, und ganz wichtig: das Akzeptieren der Wiederholung und zwar des Ganzen, nicht nur der journalistische Aufbereitung der Höhepunkte, die ein sicheres Zeichen für kulturellen Zerfall ist. Ein Sich-wieder-ganz-drauf-Einlassen also. Und der anschließende Beifall, der das Publikum zu einer Gemeinschaft verbindet - dazu gehört wohl auch der gehorsame Diener des Künstlers, der diesen Beifall demütig zu akzeptieren hat. Sie sehen also, diese schlichte Szene enthält eine ganze Menge von zweifelsfrei Existierendem, das im Sinne eines genetischen Erklärungsmodus aber relativ rätselhaft ist - vor allem dies wohl: Wieso lassen die Mitglieder einer Gemeinschaft, die, wenn wir heutiger Wissenschaft glauben wollen, doch vor allem daran interessiert sind, ihre Gene fortzupflanzen, sich so bereitwillig in solche Applausmaschinen verwandeln?

Selbstverständlich weiß ich das nicht. Ich weiß bloß, daß auch ich diese Art Applaus suche, und er nicht nur mich, wenn er sich ereignet, oft zu Tränen rührt. Auf diese Tränen findet Kant keine Antwort, er hat aber dennoch gleich im Anschluß an das Vorige einiges vom Verhältnis des Kunstproduzenten zum Publikum zu sagen. "Auch erwartet und fordert ein jeder die Rücksicht auf allgemeine Mitteilung von jedermann," schreibt er über jede, nicht nur künstlerische, Äußerung und fügt erleuchtend hinzu: "gleichsam als aus einem ursprünglichen Vertrage, der durch die Menschheit selbst diktiert ist."

Ein derartiger Gesellschaftsvertrag nicht nur zur Hervorbringung eigener Meinung, sondern auch noch zu ihrer Respektierung klingt freilich zu paradiesisch, um für immer wahr zu sein, und so erfahren wir, wie auch hier es zu einem sich allmählich einschleichenden Sündenfall kommt: "und so werden freilich anfangs nur Reize, z.B Farbe, um sich zu bemalen, oder Blumen, Muschelschalen, schönfarbige Vogelfedern, mit der Zeit aber auch schöne Formen, die gar kein Vergnügen, d.i. Wohlgefallen des Genusses mit sich führen, in der Gesellschaft wichtig und mit großem Interesse verbunden; bis endlich die auf dem höchsten Punkt angekommene Zivilisation daraus beinahe das Hauptwerk der verfeinerten Neigung macht, und Empfindungen nur soviel wert gehalten werden, als sie sich allgemein mitteilen lassen."

Diese Reduktion des Empfindens auf seine einfach mitteilbaren Komponenten ist natürlich ein Zeichen von Perversion, denn nun geschieht folgendes, und es fällt schwer, diesen Effekt in unserer Medienwelt nicht zu entdecken, in welcher "wenngleich die Lust, die jeder an einem solchen Gegenstande hat, nur unbeträchtlich und für sich ohne merkliches Interesse ist, doch die Idee von ihrer allgemeinen Mitteilbarkeit ihren Wert beinahe unendlich vergrößert."

Diese uns inzwischen vertraute Perversion erscheint bei Kant also nicht, wie üblicherweise dargestellt, als Folge von technokratischem Größenwahn, sondern sie ergibt sich beinahe zwangsläufig und gleichsam logisch aus einem ursprünglichen und den Beteiligten unbewußten Gesellschaftsvertrag. Nun gut - bei dem kleinen Beispiel eben handelte es sich um einen Filmausschnitt: mit ein paar Schnitten das Wesentliche eines Prozesses herausarbeiten, das ist das Prinzip von Film, die Herstellung von etwas Abstraktem gewissermaßen. Ich habe aber, da ich diese Veranstaltung selbst inszeniere, offensichtlich nichts dagegen, ihn hier als Videoprojektion wiederentstehen zu lassen. Vorführung und Produktion sind etwas anderes. Und damit sind wir bei einem weiteren Themenkomplex dieses Vortrages, beim Video. "Film ist eine sterbende Kunst!" sangen viele Videomacher in den letzten Jahren, wie um sich Mut zu machen. Der Film hat nun hundertjähriges Jubiläum, er rast, wie Bitomsky kürzlich sagte, auf dieses Datum zu wie auf eine Wand, hinter der von ihm womöglich nichts mehr zu entdecken sein wird, jedenfalls nichts mehr von dem, was wir schön an ihm finden. Inzwischen werden elektronische Bildaufzeichnungsformate immer häufiger benutzt. Hat das eine veränderte Ästhetik der Zeitgestaltung zur Folge? Oder ist das von einem Autoren strukturierte bewegte Bild der Bildaufzeichnung gegenüber so invariant wie Musik, deren Stücken es gleichgültig ist, ob sie auf Tonbändern, Schallplatten oder CDs aufgezeichnet werden? Auch das weiß ich nicht.

*

Die meisten Videokünstler erarbeiten ihre Filme von vorne nach hinten, das heißt, sie beginnen mit dem ersten Bild, machen einen Schnitt zum zweiten, usw, um irgendwann mit dem letzten Bild aufzuhören. Nachträgliche Änderungen des gewählten Schnittrhythmus werden nur selten vorgenommen, was damit zusammenhängt, daß so etwas bis vor kurzem technisch nur sehr aufwendig ohne Qualitätsverlust hergestellt werden konnte. Es ist freilich auch eine dem Malen nähere Arbeitsweise denkbar: zunächst "grundiert" man sein Videoband mit einem Signal und kopiert dann ein paar Bilder an die Stelle, wo der Schwerpunkt des fertigen Videos zeitlich hingehören soll - anschließend füllt man dann des Rest des Bandes auf eine Art, die einem richtig vorkommt. Wenn einem etwas beim Betrachten nicht gefällt, wird es durch etwas anderes überschrieben, was technisch wiederum kein Problem ist - nach ein paar Tagen könnte das Video fertig sein. Auf diese Weise wäre der künstlerische Prozeß der Videoherstellung dem des Malens nicht ganz unähnlich, wobei der Videokünstler an das gewählte zeitliche Format ähnlich gebunden ist wie ein Maler an die Maße einer von ihm gewählten Leinwand.

Die Arbeit beim Film ähnelt dagegen mehr der Arbeit des Bildhauers: Schere und Kitt ersetzen ihm Meißel und Stein. Nachdem die verschiedenen Bilder eines Films grob zu Sequenzen zusammengefügt worden sind, wird gekürzt und poliert. Gelegentlich wird etwas Neues eingefügt, was in der Bildhauerei einem angefügten Block entspricht, der dann gleichfalls poliert wird - solche Arbeitsweise nennt man nichtlinearen Schnitt. Bei ihm ist die rhythmische Struktur des Resultats meist feiner, als bei einem einfachen Aneinanderreihen der Art, wie wir sie als typisch für das Video beschrieben haben. Ein derart nichtlinearer Schnitt war beim Video bislang sehr teuer. Der Unterschied beginnt gerade, sich durch die Einführung von computergestützten Schnittplätzen zu verflüchtigen, die sowohl für Video als auch für Film genutzt werden können. Von vielen der bislang gemachten Videos muß man leider sagen, daß ihre zeitliche Organisation häufig Merkmale des allzu Mechanischen aufweist. Vielleicht erscheinen mir daher oft "naive", fast ungeschnittene Videos besser gelungen, solche also, die dem "Ich sehe" seiner lateinischen Wortwurzel am ehesten entsprechen: Videos mit langen Einstellungen, in denen die Kamera eine Art Ersatz des wahrnehmenden und über die Welt wandernden Auges ist.

*

Eigenartigerweise steht das Videobild dennoch nicht in der Traditionskette der Malerei. Das tatsächlich aufgezeichnete Bild hat beim Video zum Beispiel keine sichtbare Ähnlichkeit mehr mit dem Ausgangsbild. Zu dem Videoband gehört ein Kasten, auf dem das Bild sichtbar wird. Ohne eine spezifische durch das physische Erscheinungsbild des Aufgezeichneten nicht zu erratende Hardware wird es ewig unsichtbar bleiben. Einer Raumsonde ein Videoband ohne Abspielgerät mitzuschicken, wird auch höchstentwickelte Zivilisationen vor unlösbare Dekodierungsaufgaben stellen. Zu einem Filmband dagegen wird eine zum Sehen begabte Zivilisation eine Maschine konstruieren können, die seinen zeitlichen Verlauf einigermaßen rekonstruiert. Computergestützte Bildaufzeichnungen wie CD-ROMs verschärfen dieses Decodierungsproblem - weil deren Aufzeichnungsnormen sich wegen ihrer augenblicklichen Unzulänglichkeit derart schnell ändern, daß jetzt digital aufgezeichnete Bilder in zwanzig Jahren zwar, wie die Werbung es ja verspricht, noch verlustfrei kopiert, aber nicht mehr entschlüsselt und wiedergegeben werden können, weil es keine funktionierenden Abspielgeräte mehr gibt. Sagt das was?

*

Urbild von Film und Kino ist fraglos der Hohlraum der Kirche mit den bemalten Wänden - in diesem Sinne könnte man San Francesco in Assisi, an deren Fresken Cimabue, Giotto, Simone Martini und Lorenzetti - um nur einige zu nennen - mitgearbeitet haben, als den Ursprung des Kinos bezeichnen. Sinn dieser Ausmalung war es, dem Heiligen Francesco und seiner ersten Nachfolger zufolge, einfachen Menschen über das Studium der gemalten Bilder ein intuitives Verständnis der christlichen Botschaft zu ermöglichen. Dieses Bild ist übrigens nicht aus Assisi, sondern Giottos Ausmalung der Arena Kapelle in Padua, um 1305, also ein wenig später:

(Dia: Giottos Ausmalung der Arena Kapelle in Padua)

Als Zuschauer begibt man sich mit dem Zweck der Andacht in ein Gebäude und hat, wenn man will, Gelegenheit, sich in aller Ruhe in das Bildangebot an den Wänden zu versenken, das einem etwas zu sagen verspricht. Video dagegen gehört, weil es auf einem Monitor gesehen wird, in den Bereich des bemalten Kastens, der bemalten Skulptur vielleicht oder etwas kurioser: den von außen bemalten Klosterkirchen des rumänischen Moldaudistriktes aus dem frühen 16. Jahrhundert.

(Videokamera: Klosterkirche Voronet 1488-1547)

Diese Art Bemalung war eine nicht unlogische Extrapolation der bemalten Innenräume, vielleicht wähnten sich auch ihre Erbauer wie die Videokünstler auf der Seite des Fortschritts. Selbst Gott konnte diese Bilder von außen sehen, und der Zugang zu ihm war im Sinne einer Emanzipation des Individuums - ich benutze den Jargon der augenblicklichen Mediendiskussion - fortschrittlicher und freiheitlicher: um die Bilder zu sehen, mußte man sich nicht dem Zwang unterwerfen, in die Kirche zu gehen. Solche Außenbemalung von Räumlichkeit hat trotz der ihr innewohnenden Logik erst in diesem Jahrhundert seine Ungewöhnlichkeit verloren, und zwar in Form von bezahlter Werbung, die im Urteil der meisten ja immer noch das Gegenteil von Kunst ist. Interessanterweise haftet auch der Videokunst häufig das Aroma von Werbung an, wie ein lästiges Parfüm. Vielleicht liegt das nicht nur an den sogenannten Sponsoren, die Videokunst bereitwilliger begleiten als andere Kunstformen, sondern auch an dieser Äußerlichkeit des Bildes. Tatsächlich habe ich erfahren, daß manche Medienprofessoren sogar so tun, als hätten sie einen Sponsor, auch wenn sie gar keinen haben - als würde man sie nur mit einem Sponsor ernst nehmen können. Es gibt Leute, die uns Werbung als die wahre Kunst dieses Jahrhunderts verkaufen wollen. Aber wer mir einreden will, jemand wie Beethoven würde statt beim Schreiben der Missa Solemnis heutzutage in den Jingles zu einem Waschmittel künstlerische Erfüllung finden, der muß es sich gefallen lassen, als gemeingefährlicher, Kultur und damit Gesellschaft zerstörender Scharlatan bezeichnet zu werden. Vielleicht ist Werbung ja nicht, wie manche sagen, der Krieg der Wirtschaft gegen das eigene Volk - aber ich glaube auch nicht, daß ich paranoid bin, wenn ich meine, es fände gerade eine Art kombinierter Feld- und Fischzug der Wirtschaft gegen die Kunst statt, in dem Gesellschaft des interesselos Schönen beraubt wird, um es für Verkaufszwecke zu entwerten. Aber vielleicht ist das gar nicht so schlecht, da die Kunst, um nicht unterzugehen, das Reservoir des Schönen immer wieder neu auffüllen muß - in einer symbiotischen Verbindung mit der Werbung kann das freilich wohl kaum geschehen.

*

- 2-

Mit dem auf einmal politischen Interesse am Schönen sind wir nun fraglos endlich massiv bei Kant angelangt und unserer Frage, was wir von Bildern eigentlich erwarten. Das mindeste ist wohl, daß sie uns gefallen - wie einfach! Wahrscheinlich wären wir wirklich schon zufrieden, wenn sie es tun. Wie das Gefallen nun beschaffen ist und warum es sich ereignet, darüber hat sich Kant in seiner Kritik der ästhetischen Urteilsfähigkeit ausgebreitet - ein Spätwerk des über Sechzigjährigen, das 1790 erschien.

Er geht von drei Gemütsvermögen aus, auf die er das Menschliche, das er in dem Begriff "Gemüt" zu fassen versucht, reduzierte: dem Erkenntnisvermögen, dem Begehrungsvermögen und dem Gefühl der Lust und Unlust. Für jeden dieser Bereiche schrieb er eine Philosophie: "Die Kritik der reinen Vernunft" für das Erkenntnisvermögen; "Die Kritik der praktischen Vernunft" für das Begehren; und schließlich die "Die Kritik der Urteilskraft". Uns beschäftigt die dritte, die von einem Gefühl der Lust oder Unlust ausgeht. Er nannte sie ursprünglich eine "Kritik des Geschmacks."

"Ästhetische Beurteilungen," sagt er "betreffen das Schöne und Erhabene in Natur oder Kunst." Dabei hält er das Schöne für ganz abgetrennt vom Erkenntnis- und Begehrensvermögen und für eine Antwort auf das Gefühl von Lust oder Unlust. Selbstverständlich bezöge sich nicht alle Lust oder Unlust lediglich auf das Schöne, meint er, ebensogut könne sie sich auf das Angenehme, das Erhabene oder das Gute eines Gegenstandes beziehen. Klammern wir das Erhabene wegen seiner komplizierteren Struktur erst einmal aus, bleiben immer noch drei Vorstellungen zum Gefühl der Lust und Unlust, zwischen denen es sorgfältig zu unterscheiden gilt: Das Angenehme; das Schöne; das Gute. 46

Das Angenehme ist für Kant die Triebfeder der Begierden. Er hält es für relativ in dem Sinn, daß Hunger der beste Koch sei. In Ansehung des Angenehmen gilt, daß jeder seinen eigenen Geschmack hat. Als Gut dagegen bezeichnet er dasjenige, was vermittels der Vernunft durch einen Begriff gefallen kann. Und als Schön schließlich das, was unmittelbar und ohne Begriff gefällt, ohne daß also Vernunft, Verstand oder Begierde dazwischengeraten. Hieraus folgt für Kant, daß das Schöne ohne Interesse gefallen muß.

Geschmack nennt er das Beurteilungsvermögen in Bezug auf einen Gegenstand oder eine Vorstellungsart, das sich durch ein Wohlgefallen oder Mißfallen ohne alles Interesse äußert. Der Gegenstand eines solchen Wohlgefallens heißt schön. Eine Wahrnehmender darf daher nicht im mindesten für die Existenz einer Sache eingenommen sein, um in Sachen des Geschmacks den Richter zu spielen zu dürfen. Im Gegensatz zum Angenehmen und Guten, die einen Bezug auf das Begehrungsvermögen haben, ist das Geschmacksurteil bloß kontemplativ. Selbstverständlich, sagt er, kommen diese Vorstellungen nicht nur rein vor, es gibt Mischzustände.

Aber stets gilt ohne Einschränkung: "Alles Interesse verdirbt das Geschmacksurteil und nimmt ihm seine Unparteilichkeit." 61

Das hat Konsequenzen für die Ästhetik. Etwas mit einem Zweck, schreibt Kant, könne nicht schön sein, höchstens kann es gut sein: weil Vernunft oder Verstand über den Erfolg des Zwecks entscheiden und die Spontaneität des Urteils zerstören. In diesem Sinne könnte man sagen, der Sozialismus hätte das Schöne allzu nachdrücklich mit dem Zweck des Guten verbunden, so daß er schließlich seiner Bevölkerung nichts wirklich Schönes mehr zu bieten verstand - so etwas geschieht eben, wenn man freie Kunst nur noch als Eiskunstlauf gelten läßt und der Zweck der Goldmedalliengewinnung den Geschmack korrumpiert.

Auch von Menschen behauptet Kant, sie könnten letztendlich nicht schön sein: weil sie ihren Zweck in sich tragen. Ein Schmied hat beispielsweise kräftig auszusehen, eine heiratswillige Frau begehrenswert usw. Und das gelte, da wird es interessanter, auch für "geometrisch-regelmäßige Gestalten, eine Zirkelfigur, ein Quadrat, ein Würfel, usw.", die "von Kritikern des Geschmacks gemeiniglich als die einfachsten und unzweifelhaftesten Beispiele der Schönheit angeführt" würden. "Alles Steif-Regelmäßige (was der mathematischen Regelmäßigkeit nahe kommt)", meint er, "hat das Geschmackswidrige an sich; daß es keine lange Unterhaltung mit der Betrachtung desselben gewährt, sondern, sofern es nicht ausdrücklich der Erkenntnis oder einem bestimmten praktischen Zweck zur Absicht hat, lange Weile macht." Die Kunst der Fraktale, an denen eigentlich nur interessant ist, daß unsere Vorstellungen des Steif-Regelmäßigen umgeschult werden müssen, hätte Kant wohl wenig Freude gemacht.

Er bringt diese notwendige Zweckfreiheit des Schönen schließlich folgendermaßen auf den Punkt: "Ein Geschmacksurteil würde in Ansehung eines Gegenstandes von bestimmtem inneren Zwecke nur rein sein, wenn der Urteilende entweder von diesem Zwecke keinen Begriff hätte oder in seinem Urteil davon abstrahierte" 71 und unterscheidet infolgedessen "zwei Arten von Schönheit: freie Schönheit (pulchritudo vaga) und die bloß anhängende Schönheit (pulchritudo adherens) 69, bei der man vom Zweck zu abstrahieren in der Lage ist."

"Blumen sind" schreibt Kant "freie Naturschönheiten." Und: "Man kann auch das, was man in der Musik Phantasieren (ohne Thema) nennt, ja die ganze Musik ohne Text zu derselben Art der freien Schönheiten zählen." 70

Das und inwieweit is stimmt, ist, nebenbei gesagt, eines der Themen meines Films "Aus dem Zeitalter des Übermuts." Der Film ist nicht nur voll von solcher themenlosen Musik, sondern er enthält an prominenter Stelle auch Blumen, dazu jede Menge von Bauwerken, an denen Sie erwägen können, inwieweit Kants folgende Ansicht mit Wahrheit zu tun hat:

Schon ein Bauwerk könne nämlich, wie er sagt, nicht schön sein, weil man erst von seinem Zweck abstrahieren muß. Daher kann seine Schönheit nicht rein sein, sie sei höchstens anhaftend. Da ist etwas dran. Als ich mir kürzlich ein paar romanische Kirchen anschaute, fand ich zwar nur diejenigen schön, die noch nicht ihrer liturgischen Funktionen beraubt waren, andererseits empfand ich beispielsweise den Dom von Speyer, in welchem diese noch im pompösen Staats- und Kirchendienst stehen, als abstoßend hohl und häßlich. Sie ahnen, worauf ich hinaus will. Auch Video ist geprägt von dieser nur anhaftenden Schönheit. Und in hohem Maße die Werbung. Nicht zuletzt deshalb sprach ich vorhin von einem Feldzug, auf dem die Werbung die Kunst plündert und sie des interesselos Schönen beraubt.

Aber das interesselos Schöne ist in der Filmindustrie ebensowenig zu finden - der Zweck eines Filmes ist das zügige Wiedereinspielen der Produktionskosten. Dagegen muß man zwar nicht unbedingt etwas haben, aber im Sinne des Schönen gefallen kann es einem auch nicht, wenn zu diesem Zweck brutale Konzessionen an den sogenannten Publikumsgeschmack gemacht werden. Ist man jung, stört dies weniger, weil man in der Jugend versteht, überall etwas für sich herauszuziehen; später grenzt die Beschäftigung mit solchen Filmen nicht selten an Zeitverschwendung. Etwas mit einem Zweck gehöre nur noch zum Guten, sagt Kant, und "gut gemacht" ist auch der Ausdruck, der vielen einfällt, wenn sie aus einem amerikanischen Spielfilm kommen. Wenn ich heute von Film rede, rede ich nicht vom industriell gefertigten, sondern von einem Film, der versucht, sich dem Schönen zu nähern. Nun sieht das Schöne heute auf den ersten Blick oft gar nicht so schön aus, im Gegenteil: "Flaming Creatures" von Jack Smith ist dafür ein schlagendes Beispiel. Meistens ist das Schöne in diesen Filmen nicht ganz so "gut gemacht." Auch einen schönen Film gibt es also, er war aber schon immer marginal und ist inzwischen mehr als selten geworden.

Video hat aber wegen der Kleinheit seiner Kameras und der potentiellen Länge seiner Aufzeichnungen enorme Möglichkeiten, die Film nicht hat. Dies ist zum Beispiel auch ein Tanz, aber es ist ein Tanz um Säulen,

(Eigenes Video vom Kreuzgang St.Trophine in Arles im Hintergrund)

der die Zeit selbst enthält und nicht wie im Film als bloß codiertes Kontinuum. Darin besteht meiner Ansicht nach eine der Stärken von Video. Wenn ich schneiden will, arbeite ich auf Film: will ich Erleben wiedergeben, arbeite ich mit den kleinen Videokameras. Natürlich eignet sich Video überdies ausgezeichnet zum Vertrieb von Filmen, wie ja auch das Fernsehen. Momentan spreche ich aber nur von der produktiven Seite und aus der Perspektive derjenigen, die laut Programmankündigung zum Genie durchstoßen wollen. Interessanterweise unterscheiden sich der Filmausschitt vorhin und dieses Video gar nicht so sehr in der Art des Tanzes, dessen körperliche Bewegungen bei beiden im Grunde sogar ähnlich sind, und doch ist der Unterschied fundamental: Im Film wird die Situation als gewissermaßen "ganz" beschrieben, es wird eine Art Objektivität hergestellt, in der sich ein Geschehen, meist eine Erzählung, ereignet - das geht seltsamerweise fast nur durch sorgfältig geplanten Schnitt. Die Schnitt-Techniken für sich bewegende Bilder sind ausschließlich für Filme entwickelt worden. Die Videokunst beschert uns - auch weil bislang nur lineare Schnittverfahren möglich waren, solche Objektivität nur bei Live-Ereignissen. Bei solchen aber wiederum scheinbar lückenlos, so daß die lückenlose Abbildung eines Prozesses Domäne des Videos zu sein scheint. Beim zeitverkürzenden Schnitt wird auch beim Video der Filmschnitt kopiert und so getan als wären seine Prinzipien eine Selbstverständlichkeit. Was beim Schnitt mit der Wahrnehmung des Betrachters geschieht, wie seine Zusammenhangsanstrengung zu einem Ziel gelangt - Fragen dieser Art werden bei Video als schon beantwortet empfunden und scheinen keiner Untersuchung mehr wert zu sein. Und obwohl die Arbeit mit Video einer Verlängerung des Körpers nahekommt, einer Ausweitung ins Reich der Bewegung, zu einem Tanz mit der Kamera, zu etwas Wunderbarem also, gibt es in ihm zugleich leider ein entsetzliches Defizit, dessen Wurzel gerade in seinen Möglichkeiten besteht - es ist die enorme Geschwätzigkeit des Mediums, das preiswert alles und jedes aufnimmt - und man hat nicht mehr die Zeit, sich das anzusehen, was man aufgenommen hat.

Am schlagendsten fand ich dieses Dilemma in Hollis Framptons wunderbarer Parabel, die sein 1970 geschriebenes PENTAGRAMM ZUR BESCHWÖRUNG DES NARRATIVEN einleitet, dargestellt. Ich erlaube mir, ihn zu zitieren:

"Vor kurzen beklagte sich ein Freund bei mir, sein Schlaf werde durch einen wiederkehrenden Alptraum gestört, in dem er zwei vollständige Lebensspannen durchlebt.

Im ersten wird er als brilliante & schöne Erbin eines immensen Vermögens geboren. Ihr liebender und exzentrischer Vater sorgt dafür, daß die Geburt seiner Tochter gefilmt wird und auch jeder ihrer bewußten Momente danach, in Farbe und Ton. Schließlich hinterläßt er eine kapitale Summe als Stiftung, deren Einkommen die Fortsetzung der Aufzeichnungen all ihrer wachen Stunden ihr ganzes Leben durch garantiert. Ihre eigene Erbschaft wird von ihrem Einverständnis in diese Invasion ihres Privatlebens, an die sie ja ohnehin von frühester Kindheit gewöhnt ist, abhängig gemacht.

Als Frau durchlebt mein Freund ein langes, aktives & leidenschaftliches Leben. Sie bereist die Welt & besucht sogar den Mond, wo sie aufgrund einer Fehlkalkulation einem normalen weiblichen Baby in einer Mondlandekapsel das Leben schenkt. Sie heiratet inmitten hunderter erotischer Abenteuer nicht weniger als drei Männer, einen Medalliengewinner im olympischen Zehnkampf, einen Radioastronomen und schließlich den Kameramann des Teams, das ihr überall folgt.

Mit achtundzwanzig wird sie für ihre Pionierarbeiten in der Erforschung des optischen Cortex im Säugetiergehirn als Nobelpreisträger nominiert; an ihrem sechsundvierzigsten Geburtstages wird ihr in Anerkennung ihrer schwierigen Rolle bei der Verhandlung eines Vertrages über die Nutzung der antarktischen Bodenschätze eine spezielle gemeinsame Ehrung des Kongresses der Vereinigten Staaten & des Zentralkomitees der Volksrepublik China zuteil. In ihrem siebenundvierzigsten Jahr lehnt sie ein mysteriöses Angebot des alterschwachen Panchen Lama ab, den sie einmal als noch junge Frau bei einem Abendessen des Gouverneurs von Tennessee zu Ehren des päpstlichen Legaten getroffen hatte. Kurz gesagt, sie füllt ihre Tage mit Erlebnissen jeder Art so sehr, daß sie nie innehält, um die Filme ihrer eigenen sich ausbreitenden Vergangenheit zu betrachten.

In extrem hohem Alter - nachdem sie all ihre Kinder überlebt hat - macht sie ihr Testament und hinterläßt ihr ganzes Vermögen dem ersten Kind, das nach dem Moment ihres Todes in der gleichen Stadt geboren wird... unter der einzigen Bedingung, daß dieses Kind sein Leben damit verbringe, alle Filme, die sich über sie angesammelt haben, zu betrachten. Kurz danach stirbt sie friedlich im Schlaf.

In seinem Traum erlebt mein Freund ihren Tod, & dann, nach einer kurzen Pause, entdeckt er zu seinem wütenden Erstaunen, daß er als ihr Erbe wiedergeboren wird.

Er taucht aus dem Mutterleib auf und wird konfrontiert mit dem gefilmten Bild "ihrer" Geburt. Er erhält eine gründliche aber leicht veraltete Erziehung durch die Filme ihrer Schultage. Als pausbäckiger, asthmatischer Junge lernt er (ohne jemals seinen Stuhl zu verlassen) tanzen, auf einem Pferd sitzen & die Viola spielen. In seiner Jünglingszeit fummeln wohlhabende junge Männer im Durcheinander "ihrer" Kleidung, um seine unvorstellbaren Brüste zu liebkosen.

Als er seine Reifezeit erreicht, lebt er vollkommen seßhaft und zurückgezogen und ist auf monströse Weise fettleibig (weil er sich ausschließlich aus einer Diät aus gebuttertem Popcorn ernährt), entschieden homosexuell aus Neigung (obwohl Masturbation seine einzige Tätigkeit ist), dazu hyperbolisch und blaß. Er spricht nicht mehr, außer um "SCHÄRFE!" zu schreien.

Im mittleren Alter beginnt seine Gesundheit zu versagen, & mit ihr weicht unmerklich die Erinnerung an sein vorheriges Leben, so daß er, um zu wissen, was er tun soll, zunehmend von den Filmen abhängt. Schließlich geht seine ganze Erbschaft dabei drauf, ihn knapp am Leben zu halten: jahrzehntelang tröpfelt in ihn intravenöse Medikation, und der Projektor hinter ihm, der läuft und läuft.

Endlich hat er die letzte Filmrolle gesehen. In der gleichen Nacht stirbt er nach der Show friedlich im Schlaf, und bemerkt nicht einmal, daß er seine Aufgabe erfüllt hat... worauf hin mein Freund abrupt erwacht und entdeckt, daß er lebt, zu Haus ist, in seinem eigenen Bett."

***

So weit dieser Teil des Textes von Hollis - ich denke, das darin Angesprochene versteht sich von selbst und ist trotz seiner Offensichtlichkeit in seinen Konsequenzen noch gar nicht recht begriffen.

- 3 -

Nun, wir sagten, daß, während die Filmästhetik sich aus der Ästhetik des Tafelbildes entwickeln läßt, Video bei bewußter Nutzung eine Tendenz zum bemalten Objekt hätte. Dummerweise hat sich diese Kunstform schon in der Mittelsteinzeit erschöpft:

Videokamera: Kugeltopf aus Lianokladhi, 5000BC

Wer will dieses Objekt in seiner formalen Kompaktheit, in seiner künstlerischen Eleganz und Konsequenz schon überbieten? Ich denke, dies ist kaum möglich, und so setzte der Kunstwillen die Bemalung danach lieber nur noch mit kosmetischen Untertönen ein:

Videokamera: Weibliche Figur aus Chaironea, 5000BC

aber auch dort schon mit einer Vollendung, die spätere Generationen von solch künstlerisch gesetztem Malimpetus absehen ließ. Fortan wurde die Bemalung von Objekten zu einer Art Schminke:

Dia: Kore Nr.684

Nun, Kant behauptet, daß ein Mensch nicht schön sein könne, weil ihm immer ein Zweck zugrunde liegt - in diesem Falle kann ich mich ihm freilich nicht anschließen. Diese Kore ist schön - dies allerdings von der Malerei auf ihr zu behaupten, fällt weniger, fällt zumindest nicht ganz so leicht.

Es ist interessant, sich dieses Bild anzusehen und dabei folgenden Satz Kants schwingen zu hören: "Das Geschmacksurteil ist vom Grade der Vollkommenheit gänzlich unabhängig." Ich denke, auch bei diesem Bild stimmt das. Man versteht auch dies: "Vollkommenheit kommt dem Prädikate der Schönheit schon näher und ist daher von namhaften Philosophen, doch mit dem Beisatze, wenn sie verworren gedacht wird, für einerlei mit der Schönheit gehalten worden." Und geradezu verführerisch klingt im Zusammenhang mit dieser Kore, die den schlichten Namen "Nr.684" trägt, folgendes:

"Daher kann jenes Urbild des Geschmacks, welches freilich auf der unbestimmten Idee der Vernunft von einem Maximum /an Wirkung/ beruht /-/, besser das Ideal des Schönen genannt werden, dergleichen wir, wenn wir gleich nicht im Besitze derselben sind, doch in uns hervorzubringen streben. Es wird aber bloß ein Ideal der Einbildungskraft sein, eben darum, weil es nicht auf Begriffen, sondern auf der Darstellung beruht." 73

Mit anderen Worten: wenn wir in diesem Bild hier große Schönheit entdecken und dieses Gefühl teilen, dann begegnen wir keinem Ideal sondern: fühlen nur unsere Einbildungskraft ideal angesprochen. Und in diesem Sinne empfinden wir vielleicht auch die Schönheit dieser Kore aus dem Jahre 510, aus seltsamerweise also noch vordemokratischer Zeit, intensiver, als spätere Idealisierungen der menschlichen Gestalt in einem blühenderen Athen. Das ästhetische Urteil bleibt für Kant jedenfalls immer ein Einzelurteil, "einzig in seiner Art."

Und für ihn gilt stets: "Ein Geschmacksurteil, wodurch ein Gegenstand unter der Bedingung eines bestimmten Begriffs für schön erklärt wird, ist nicht rein". Auch moderne Musik oder Kunst hätte ihm kaum gefallen, wenn ihre Originalität nur mit Fortschritt begründet wäre.

Aber wir beschäftigen uns hier mit leichteren Fragen und der Geschichte des bemalten Objekts. In der Mittelsteinzeit noch im Zentrum des Kunstgeschehens und dort offensichtlich schon vollendet, versank es im antiken Griechenland im industriell ausgeübten Kunstgewerbe. Man bemalte Vasen und Töpfe mit mehr oder weniger kitschigen sich ewig wiederholenden Motiven. Der Kunstdrang richtete sich auf die Bemalung des Inneren von Häusern. Eine Wand des Malers Appelles bezahlte Kaiser Tiberius vierhundert Jahre nach ihrem Entstehen mit 8 Millionen Sesterzen - in etwa 8 Millionen Mark - hohe Preise für Kunstwerke sind also kein Phänomen ausschließlich der Gegenwart; bei Tiberius Veranlagung - Sie können mehr davon im "Zeitalter des Übermuts erfahren", dem Film, der nächste Woche im "Alabama" laufen wird - handelte es sich selbstverständlich um ein hocherotisches Motiv.

Im übrigen muß den Griechen, bei aller verdienten Wertschätzung, auch ein unglaubliches Maß blinder Dummheit zu eigen gewesen sein, wie sonst soll sich gesunder Menschenverstand erklären, auf welche Art sich ihr blühendes Gemeinwesen (das - glauben sie mir, ich staune selbst, wie weit diese Analogie trägt - seine bemalten Töpfe kaum weniger erfolgreich in die letzten Winkel der Welt exportierte wie Hollywood die Videos seiner Filme - "Gut gemacht" war auch damals das Urteil) trotz seines Erfolges im peloponnesischen Krieg und danach selbst zerstörte - aus Xenophons "Hellenika" //hochhalten!// spricht ein deprimierter Zeuge. Vielleicht ist dies Ausdruck einer ästhetischen Blindheit, welche die Bewohner Athens diese Kore //sich umdrehen und auf das Dia an der Wand zeigen// beim Wiederaufbau ihrer Stadt nach der persischen Zerstörung im Jahre 480 nichtachtend im Bauschutt der Akropolis vergraben ließ, wo sie schließlich Ende des vorigen Jahrhunderts mit etwa einem Dutzend ähnlicher Standbilder wiedergefunden wurde. Vielleicht glaubten die Athener unbehelligt von ihrer Herausforderung an den Schönheitssinn eher zu einer idealistisch-klassischen Skulptur durchstoßen zu können.

Die extremste Reduktion der Hausbemalung stellte vermutlich der bemalte Sarkophag dar, wie das bemalte Objekt selbstverständlich keine griechische Erfindung. Ägypter und Etrusker bebilderten ihre Sarkophage vornehmlich an den Innenseiten, vermutlich um den Toten Angenehmes zu bieten - hier das vielleicht Schönste dieser Bilder:

Videokamera: Postkarte vom sogenannten "Taucher" aus Paestum, 480BC

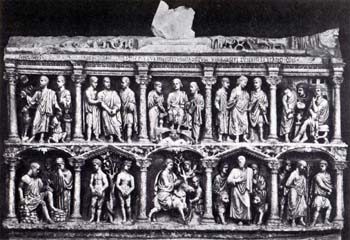

die Deckplatte aus dem sogenannten Grab des Tauchers in Paestum, eine griechische, manche sagen lukanische, Anlehnung an die etruskische Tradition der Innengrabausmalung, die den sonst eher pragmatisch aufs Äußerliche gestimmten Griechen im Grunde fern lag. Das änderte sich in der mehr zu Introspektion neigenden spätrömisch/frühchristlichen Zeit, in der einige Sarkophage nun wiederum außen mit Reliefs versehen wurden:

Videokamera: Sarkophag Rom, 400AD

dazu gemacht, den Betrachtern des Sarges etwas zum Sehen zu geben. Üblicherweise sieht man in den Halbreliefs dieser Sarkophage die Wurzel für die Halbreliefs des Mittelalters, belegt ist eine solche Verbindung bei Nicolo Pisano, dessen behauene Kanzeln zuweilen auch - ich meine ein wenig zu Unrecht - als eine Art bloßer Durchgangsstufe zur malerischen Flachheit Giottos interpretiert werden. Lagen in diesen Sarkophagen Heilige oder dem Heiligen nahe Personen, so brachte man sie gerne in einem Gewölbe unterhalb der Kirche unter, in der sogenannten Krypta, wo sie in Düsternis auf Betrachter warteten, die sich von der Heiligkeit des Inhaltes etwas versprachen. Und so kann christliche Kunstsicht, obwohl das bemalte Objekt nicht gerade zu den Lieblingsgebieten abendländischer Ästhetik zählt, in ihren frühen Krypten etwas entdecken, was als dem Objekt außen Anhaftendes dem Video ähnelt.

Hier ist übrigens eine von Pisanos Kanzeln, diejenige im Dom zu Siena:

Videokamera: Postkarte Kanzel

Man erkennt eine gewisse Ähnlichkeit zu unserem Video-Arrangement heute Abend, sie ergibt sich fast zwangsläufig. An den Seiten dieser Kanzel befinden sich jedoch wunderbare Reliefs, deren innere Qualität wir nicht einmal streifen können - hier zum Beispiel die berühmte Darstellung des Jüngsten Gerichts:

Videokamera: Niccolo Pisano "Jüngstes Gericht"

Nun hat Video nicht selten eine Tonkomponente. Und auch wenn es sich nur beiläufig ausstellen will, weil es schließlich nur ein kleiner Kasten ist, auf dem sich Bilder bewegen, müssen sich Videoinstallationen den Platz in Ausstellungshallen in der Regel mit anderen Videos teilen. Kant schrieb über Musik, ihr hänge ein gewisser Mangel an Urbanität an, weil sie weiter dränge, als man es eigentlich verlangt und dadurch die Freiheit anderer, die eigentlich anderes zu hören beabsichtigen, beeinträchtige. Um das zu vermeiden, wird versucht, in Videoinstallationen eine Art Privatheit zu erzeugen, was freilich zu entsetzlich aussehenden Kästen aus Sperrholz oder Metallplatten führt, welche man als Zuschauer erst betreten muß. Der Weg in diese Kabinen, die übrigens auch einen wenig urbanen Nutzen von Raum verraten, führt meist in ein seltsames Halbdunkel, eine Düsternis, die tatsächlich der in frühchristlichen Krypten ähnelt. Aus diesen Kabinen dringt ein raunenhaftes Gemurmel, das ebenfalls christliche Tristesse verstrahlt, obwohl es doch nur versucht, leise zu sein, um die danebenstehende Installierung nicht zu belästigen. In der Düsternis dieser modernen Krypten warten zwar keine Sarkophage mit Reliefs, sondern nur vom Tod nichts wissende Monitore mit darauf sich bewegenden Bildern - doch beim Hineingehen bekommt man immer ein wenig Angst: man hat das Gefühl, daß man erschreckt werden soll. Und tatsächlich passiert oft so etwas wie eine symbolische Wiedererweckung des Toten: man muß immer damit rechnen, daß man plötzlich selbst auf der Oberfläche des Sarkophages erscheint, weil man mit einer Kamera aufgenommen und dem dort Erscheinenden zugemischt wird. Es kann auch passieren, daß Sensoren den Druck der Füße oder sogar den eigenen Atem in etwas Unvorhergesehenes verwandeln, das wie die Emanation des Heiligen auf der Hülle des Sarkophages zu sehen ist. Die Emanationen des Heiligen kommen aus uns selbst: das ist wohl die aufklärerische Pose einer solchen Installation - das hat für den Konsumenten selbstverständlich etwas Erschreckendes, denn wir wissen von uns selbst ja nur allzugut, daß wir nicht heilig sind.

*

Wie gesagt, dieser Rückzug ins frühchristliche Gewölbe und die Transformation der Gebeine eines im Sarkophag schlummernden Heiligen in die Innereien eines Videomonitors ist bei derartigen Installationen weniger Wahl als vielmehr Notwendigkeit. Es gilt für alles, was mit Ton zu tun hat, für Ton- und Videokunst. Dionysoshaftes, Krach, in den man die Körper hineinzucken lassen kann, läßt sich in solchen Ausstellungshallen nicht finden. Für solche Zwecke verfügt Musik über das Konzert - und Film über die Projektion, an der viele teilnehmen können und bei der es daher auch laut zugehen darf. Die Videokabinen von Kunstausstellungen stellen eine entsetzliche Beschränkung dar. Und, ganz nebenbei, enormen Aufwand für ein einzelnes Video - wenn es sich wenigstens lohnen würde; aber dieser Aufwand dreht sich oft nur um einen einzigen Effekt. Die meiste Videokunst geht, obwohl sie an sich preiswert ist und der Sparsamkeit entgegenkommend, sehr großzügig mit dem Raum von Museen um. Das absichtlich Beiläufige lädt anscheinend nicht nur im Umgang mit Zeit zu Schludrigkeit ein. Das beste was man von der Erscheinung vieler Werken der Installationskunst sagen kann, ist, daß die Fernsehgeräte verglichen mit den frühchristlichen Sarkophagen angenehm hübsch aussehen können - einen Vergleich mit den bemalten Vasen der frühesten Griechen halten sie jedoch zum Beispiel nicht - oder noch nicht - stand.

Und so wollen wir gern Kants Kritik an der Urbanität der Musik für Videoinstallationen aufgreifen: Es ist mit der Musik "fast wie mit der Ergötzung durch einen sich weit ausbreitenden Geruch bewandt. Der welcher sein parfümiertes Schnupftuch aus der Tasche zieht," nötige "alle um und neben sich wider ihren Willen, / /, wenn sie atmen wollen", (seinen Geruch) "zugleich zu genießen, daher es auch aus der Mode gekommen ist." Selbstverständlich gilt das nicht für die ganze Art. Die Arbeiten Bill Violas beispielsweise, von denen manche gleichfalls aus solcher Düsternis zu einem dringen, erfüllen mich mitunter dennoch mit interesselosem Wohlgefallen. Auch dem Häßlichen ist nicht pauschal und durch Logik beizukommen, selbst aus ihm rinnt ohne Unterlaß das Schöne.

Videokamera: "Taucher" aus Paestum

Ich möchte noch einmal auf den "Taucher" aus Paestum zurückgekommen, von dem ich sagte, es wäre das vielleicht schönste Bild der Antike. Ich weiß nicht inwieweit Sie mir da beipflichten, aber mir scheint das ohne Zweifel klar. Und auch diesen Satz Kants begreife ich bei diesem Bild: "Eigentlich aber gewinnt weder die Vollkommenheit durch die Schönheit, noch die Schönheit durch die Vollkommenheit." Aber bei der Schönheit sind wir natürlich bei einem allergischen Moment gegenwärtiger Kunstauffassungen. Kaum jemand ist bereit, den meisten Videos und Video/Computermix- Installationen das Schönheitsattribut mit gleicher Bereitwilligkeit zu verleihen wie diesem Bild, dessen Schönheit paradoxerweise einem Toten vorbehalten war, bevor die Archäologen es ausgruben. Sind die Lebenden für Schönheit zu blöde? Wir ahnten ja schon etwas von einer spezifisch griechischen Blindheit, die sich dem Idealen verschrieb. Und was macht dieses Bild schön? Der Sprungturm? Die Art, wie die Wasseroberfläche gestaltet ist, der Springer, die Bäume, die Art ihrer Zeichnung - nichts von dem. Die Luftigkeit der Verteilung der Objekte auf dieser Oberfläche - vielleicht. Und doch nicht nur sie, es ist das Ganze, was uns ganz im Kantschen Sinne wohlgefällt. Warum langweile ich Sie mit Kant? Weil ich meine, daß sich nach den Auswüchsen der hegelianischen Weltsicht, in der das Individuum herumgeschleudert wurde und seine Schaffensfähigkeit verloren zu haben schien, eine Rückbesinnung auf die Kantsche Vernunft lohnt? Sein kategorischer Imperativ ist vermutlich das letzte, was von Religion überbleiben wird. Und etwas, was so naiv rationalisierend und technokratisch daherkommt wie die neuen Medien, welche die Welt nicht nur verändern wollen sondern dies auch tun, muß sich schon gefallen lassen, an Kants Kritik der Urteilskraft gemessen und beurteilt zu werden.

Vielleicht ist kein Zufall, daß dieses interesselos wohlgefallende Bild im Inneren eines Sarkophages angebracht und nur dem Toten sichtbar war - die sind für Schönheit fraglos nur mit begrenztem Interesse empfänglich. Das Äußere der Sarkophage hatte schon eine Komponente von Propaganda: für denjenigen, der im Inneren lag, mehr vielleicht sogar noch für den, der den Sarkophag aufstellen ließ. Das ist bei der Bemalung des Äußeren der moldavischen Kirchen kaum anders. Aber auch das ausgemalte Innere war ursprünglich bloß anhängende Schönheit - schließlich jedoch hat sich das Innere der Kirchen vom bloß Anhängenden befreit: um Schongauers "Madonna im Rosenhag" in der Dominikanerkirche zu Colmar sehen zu können, muß man 8 Franc Eintritt bezahlen. So gesehen läßt sich sogar sagen, daß die Kirche nunmehr den von ihr besessenen Bildern anhängt.

(Schongauer "Madonna im Rosenhag" - stattdessen wurde an diesem Abend das Dia einer Bellini-Madonna gezeigt)

Natürlich erkennen Sie, daß das kein Schongauer ist, sondern ein Bellini, aber ich hab vergessen, mir neulich in Colmar eine Postkarte zu kaufen - ich bin jedoch sicher, ich hätte mit der gleichen Bereitwilligkeit Eintritt auch für dieses Bild bezahlt . Warum? Kant gibt sogar darauf die Antwort: "Ob ein Kleid, ein Haus, eine Blume schön sei, dazu läßt man sich sein Urteil durch keine Gründe oder Grundsätze aufschwatzen. Man will das Objekt seinen eigenen Augen unterwerfen, gleich als ob sein Wohlgefallen von der Empfindung abhinge." Und damit kommen wir zu einem zweiten Komplex in Kants Untersuchung der ästhetischen Urteilskraft. Er hat mit der Frage zu tun, was die Menschen eigentlich dazu bewegt, sich ein ästhetisches Urteil von einem Objekt zu bilden. Es beginnt harmlos, indem die Lust auf Ästhetisches als eine Art Training der Sinne dargestellt wird:

"Die Lust hat aber doch Kausalität in sich, nämlich den Zustand der Vorstellung selbst und die Beschäftigung der Erkenntniskräfte ohne weiter Absicht zu erhalten. Wir weilen bei der Betrachtung des Schönen, weil diese Betrachtung sich selbst stärkt und reproduziert." So weit, so gut - doch dann taucht ein entscheidend neuer Gedanke auf:

"Wer Schönheit empfindet, glaubt Grund zu haben, jedermann ein ähnliches Gefallen zuzumuten. Er wird daher vom Schönen so sprechen, als wäre sie eine Eigenschaft des Gegenstandes und das Urteil logisch. Mit dem Gefühl des Schönen muß ein Anspruch auf subjektive Allgemeinheit verbunden sein. Er urteilt nicht bloß für sich, sondern für jedermann. Er sagt daher, die Sache ist schön; und rechnet nicht etwa darum auf anderer Einstimmung in sein Urteil des Wohlgefallens, weil er sie mehrmalen mit dem seinen einstimmig befunden hat, sondern fordert es von ihnen. Er tadelt sie, wenn sie anders urteilen." Mit anderen Worten: durch den Versuch, das eigene Urteil auszuweiten, beginnt der Terror der Schönheit, es ist ein Punkt, wo gerade das interessefrei als schön Empfundene von Gesellschaften instrumentalisiert wird.

"Die Bedingung der Notwendigkeit, die ein Geschmacksurteil vorgibt," findet Kant dann eine Art Antwort hinter der Ursache dieser Instrumentalisierung: "ist die Idee eines Gemeinsinns." und ebenso klar: "Nur unter der Voraussetzung, daß es einen Gemeinsinn gebe, kann das Geschmacksurteil gefällt werden."

Ihm fällt aber auf, daß dieser Gemeinsinn anders arbeitet, als der sogenannte gesunde, auf Erfahrung gegründete Menschenverstand: "Nun kann dieser Gemeinsinn /-/ nicht auf Erfahrung gegründet werden; denn er will zu Urteilen berechtigen, die ein Sollen enthalten; er sagt nicht, daß jedermann mit unserem Urteil übereinstimmen werde, sondern damit zusammenstimmen solle."

Aber daß es ihn gibt, daran gibt es für Kant keinen Zweifel: "Diese unbestimmte Norm unseres Gemeinsinns wird von uns wirklich vorausgesetzt; dies beweist unsere Anmaßung, Geschmacksurteile zu fällen."

Daß in dieser Anmaßung eine gewisse Spannung zum üblichen gesunden Menschenverstand liegt, ist ihm allerdings ebenso klar: "Ein solches Prinzip aber könnte nur als ein Gemeinsinn angesehen werden, welcher vom gemeinen Verstande, den man bisweilen auch Gemeinsinn (sensus communis) nennt, wesentlich unterschieden ist," der bekanntlich "nicht nach Gefühl, sondern jederzeit nach Begriffen, wiewohl gemeiniglich nur als nach dunkel vorgestellten Prinzipien urteilt."

Um dann schließlich die Quintessenz seiner neuen Entdeckung zu verkünden: "Der Geschmack kann mit mehrerem rechte sensus communis genannt werden, als der gesunde Verstand; und daß die ästhetische Urteilskraft eher als die intellektuelle den Namen des gemeinschaftlichen Sinnes führen könne (als sensus communis aestheticus als Gegensatz zum sensus communis logicus)." 146

Das ist sehr interessant für den Zusammenhalt von Gesellschaften, nicht weniger als die folgende anthropologische Bemerkung: "so daß ein Geschmacksurteil mit seiner Zumutung einer allgemeinen Bestimmung in der Tat nur eine Vernunftforderung sei, eine solche Sinnesart hervorzubringen." 82

Wir wollen hier nicht versuchen, das Bedürfnis zum ästhetischen Urteil in eine Anthropologie einordnen, auch aus heutiger Warte scheint es jedoch in mehr oder weniger noch immer Kantscher Form in den Individuen vorhanden zu sein. Handelt es sich um einen Dressurakt, zu dem wir erzogen werden, oder besteht es aus genetischer Substanz? Selbstverständlich gibt es auch andere Verständnismodi: z.B. könnte es mit der Sprache und dem Erlernen der Sprache so verbunden sein, daß das eine ohne das andere nicht vorstellbar ist - bei längerem Nachdenken bietet sich ein ganzes Arsenal plausibler Erklärungsmöglichkeiten an. Wir sind als Künstler aber so inkompetent, daß wir das nicht zu entscheiden brauchen, und damit zufrieden, daß uns dieses Rätsel selbst ganz naiv gefällt. Auch die Existenz des ästhetischen Urteils ist etwas sehr Schönes.

Das Gefallen vereinfacht sich jedenfalls, sobald man sich ihm bewußt aussetzt: Im Kinosaal mit dem ihn durchschneidenden Projektionsstrahl. Seine Linearität erinnert an die Hallenkirchen, wo das Gerichtete des Kirchenschiffs die Annäherung an das Heilige phallisiert. Das hat sich in der Videorezeption in den aufgehellten Raum verwandelt, in dem die Bilder durch Kabel zu Monitoren kriechen. Das Phallische findet nur noch im Gerät statt, dort verliert sich das rudimentär Kultische in der Kathodenstrahlröhre. Dafür können die Bilder überall hin, wo ein Monitor steht, dabei vermögen sie sich sogar zu vervielfältigen. Auf diese Weise kann eine verwirrende technisch vervielfältigte Oberfläche entehen, die auf ironische Weise viel eher die Essenz des Wortes "Film" angenommen hat, das ja "dünnes Häutchen" bedeutet, als Film selbst - Lukrez glaubte übrigens, auf der Oberfläche eines jedes Gegenstandes befänden sich solche "dünnen Häutchen", die er auch "simulacra" nannte; und die einem möglichen Betrachter bei erster Gelegenheit in die Augen zu springen versuchten. Die erwähnte Vervielfältigung trägt im übrigen interessanterweise weibliche Züge.

Video verliert auf diese Weise phallische Gerichtetheit. Und es ist kaum Zufall, daß der die Zeitstruktur ihrer Arbeiten bestimmende Architekturwille vieler Videomacher der Gestalt der Kabelgeflechte gleicht, die zur Sichtbarmachung ihrer Produkte dienen - man begnügt sich damit, irgendwie durch die Zeit schnörkelnd zu einem Ende zu kommen. Film hat immer den Charakter einer Lampe der Schande gehabt, einen sexuellen Unterton, männlich phallisch, aus dem Projektorraum herausdringend, aggressiv die Welt wie Weiblichkeit abbildend und benutzend - das verschwindet, man kann sagen: begrüßenswerter mit der Verspieltheit des Videos, auf der sich derart Abgebildetes zur privaten Masturbationsvorlage reduziert: demokratisch, geheim und leicht zu verbergen.

Dieses Fehlen der phallischen Gerichtetheit wird natürlich auch von vielen Videokünstlern empfunden, daher gibt es seit einiger Zeit vermehrt Videoprojektionen, bei welchen der Unterschied von Film und Video verschwimmt. Natürlich ist das Gefühl einer Kinoprojektion noch ein anderes als das eines Videos, es ist aber nicht notwendig besser, es ist nur anders. Es läßt sich vorstellen, daß sich dieser Unterschied rein technisch immer mehr verflüchtigt. Dann würde man nicht mehr Film von Video unterscheiden, sondern nur noch eine Wandkunst von einer Kastenkunst. Im Folgenden tun wir dennoch so, als als wäre die Trennung von Video und Film noch scharf erhalten.

Da die erwähnte Vervielfältigung des Bildes weibliche Züge trägt, könnte man sich bei den zu den Monitoren führenden Kabeln an eine Nabelschnur erinnert fühlen und daher statt von einer Wand- oder Kastenkunst ebenso alternativ von einer Strahlen- oder Kabelkunst sprechen, mit jeweils eher männlicher oder weiblich gestimmter Tonalität. Ich meine das nicht sexistisch im Sinne von Qualität, sondern tatsächlich als eine Art Stimmung wie in Dur oder Moll. Vielleicht sind die Unterschiede aber noch direkter in Begriffen wie "geometrisch" und "biologisch" - nach Art der DNS etwa - zu fassen.

Eine solch einfache Vervielfältigung des einzelnen Bildes ist für Film jedenfalls fast unmöglich, es ginge nur auf echt maskuline Art über raffinierte Spiegel oder durch den Einsatz verschiedener Kopien. Den nutzt die Filmindustrie allerdings für andere Zwecke: im Einsatz vieler Kopien des gleichen Film zur gleichen Zeit übertrifft sie noch jedes Kabelgeflecht in der Verteilung von Bildern, jedenfalls wenn man für das Anschauen Geld bezahlen soll. Für Videos haben noch keine Millionen Geld bezahlt, um sie sehen zu können. Auch im Fernsehen werden sie nur angeschaut, wenn es umsonst ist. Trotz gegenläufiger Propagierung ist Video in der technischen Verbreitung der mit ihm hergestellten Produkte eher kein selbstlaufendes Massenphänomen. Zwar hat Video, weil das Fernsehen die gleiche Bildkodierung benutzt, die Aura eines modernen mediengerechten Aufzeichnungsverfahren erhalten, aber der entsteht nur durch die Kameras, die das Ausstrahlen von Life-Bildern ermöglichen. Mit dem medialen Aspekt der Ausstrahlung einer Fernsehsendung hat Video dagegen nur zufällig zu tun: dem Fernsehen ist es vom ästhetischen Standpunkt aus gleichgültig, ob die durch Moderatoren verbundenen Beiträge auf Video oder Film entstanden sind. Es ist nur eine Frage vom Tempo der Verfügbarkeit der Bilder und des Preises, da ist man sehr pragmatisch. Fernsehen als Medienereignis hat wenig mit der Form der Bildaufzeichnung zu tun.

Wie Video hat auch Computerkunst Schwierigkeiten, beim Vorführen eine Art Überhöhung zu finden. Die Monitore sind zu klein, ihre Vergrößerungen zu schlecht auflösend für kollektives Erleben, wie es dem Film eigentümlich ist. Daher sind die neuen Medien weitgehend auf Journalismus angewiesen, sie sind also eigentlich gar keine Medien, sondern nur deren Objekt. Sie existieren vor allem journalistisch, in Artikeln und Magazinbeiträgen, die das Produzierte verkürzt abhandeln - die werden allerdings kollektiv wahrgenommen, so daß es tatsächlich zu einer Art Gespräch über die Produkte kommt. Das ist natürlich ein schweres Manko: eine Kunst die nur durch Journalismus und in Auszügen zum Erlebnis vieler wird, trägt ein entsetzliches Manko, im Kantschen Sinn jedenfalls.

*

Film und Video gemeinsam ist der Aufnahmekörper, die Kamera. Bei ihr handelt es sich um einen Behälter, an dem eine Linse befestigt ist, die im dunklen Inneren dieses Behälters eine kleinfeldrige Ähnlichkeitsabbildung der Wirklichkeit erzeugt. In diesem sogenannten Bild treffen Photonen auf lichtempfindliches Material, aus dem durch den Photoeffekt Elektronen herausgeschleudert werden. Soweit sind die Abbildungsverhältnisse bei Film und Video identisch. Dann scheiden sich die Aufzeichungsverfahren: beim Film lösen diese Elektronen chemische Veränderungen aus, die anschließend in einem Laboratorium chemisch verstärkt und fixiert werden; beim Video dagegen wird die Zahl der Elektronen an Ort und Stelle in Form des durch sie entstehenden Stroms in einem Gitternetz gemessen und dann die Größe dieses Stroms an jeder dieser Stellen zu jedem Zeitpunkt aufgezeichnet. Die Filmaufzeichnung erfolgt in Kristallagglomeraten, sogenannten Körnern, welche die Transparenz der Emulsion, in der sie sich befinden, modifizieren. Daher wird der Charakter des Filmbildes von einer sich von Bild zu Bild ändernden Körnigkeit bestimmt. Diese Bilder werden beim Kopieren und Projizieren als Ganzes und auf einmal optisch kopiert. Das Videobild besteht aus Zeilen, die nacheinander von links nach rechts und Zeile für Zeile beschrieben werden; dadurch entsteht in Videobildern eine sich immer wiederholende Streifigkeit. Diese stereotype Streifigkeit ist eines der entsetzlichsten Handicaps des Videobildes und schließt, wenn es in der Ästhetik mit gewöhnlicher Logik zuginge, seinen Kunstwerkcharakter eigentlich aus. Bei Computergestützten Bildaufzeichnungsverfahren werden die Stromgrößen dieses Gitternetzes digitalisiert und anschließend als digitale Größen gespeichert.

*

Das analoge Bild ist zumeist also Voraussetzung einer Digitalisierung. Dabei ist die wirkliche Welt möglicherweise sogar digital aufgebaut, jedenfalls in dem Sinne, daß sie durch Zahlen und durch Zahlen beschreibbare Verteilungen von Elementarteilchen bestimmt ist, ganz wie es die Pythargoräer eher forderten als vermuteten: "In der Tat hat ja alles, was erkannt wird, Zahl." schrieb Philolaos von Kroton im fünften vorchristlichen Jahrhundert; und: "daß sich ohne diese irgendetwas denken oder erkennen läßt, ist nicht möglich." Aber selbst wenn das auch für die geistige Welt gilt, kann man diese Zahlen - das hat uns Heisenberg verraten - nicht zählen, ohne die Welt zu zerstören. Es muß geschätzt werden. Und jede Schätzung ist eine analoger Vorgang. In diesem Sinne ist das Bild im Auge eine solche analoge Messung, das dann durch Umordnung und Zählung zerstört und in eine gehirninterne Informationsstruktur verwandelt wird. Die digitale Welt ist blind ohne analoge Eingänge, in einer Art Zählzwang gelähmt. Das gleiche gilt für ihre Ausgänge: erst durch menschliche Wahrnehmung wird das Resultat einer digitalen Arbeit interessant. Das bedeutet, daß es für unsere Sinne wieder aufbereitet und irgendeine Form von analogem Zwischenbild erzeugt werden muß, das wahrgenommen und auf das Gefallen hin abgeschätzt werden kann.

*

Nun, wir wissen inzwischen, daß einer der wichtigsten Bestandteile von Schönheit derjenige ist, mitgeteilt zu werden. Die Fähigkeit, jemandem von der Empfindung des Schönen mitzuteilen, wird von Kant als "Geist" bezeichnet. Auch digital arbeitende Künstler werden ihre Entscheidungen kaum auf Grund von Listen von Nullen und Einsen treffen, sie benötigen ein Zwischenbild, auf Grund von dessen Wahrnehmung man sich ein Urteil für das fällige Entscheiden bildet. Das Digitale ist lediglich Zwischenstufe, es hat weder Bezug zur Kreativität noch zur Wahrnehmung. Es gibt keine digitale Kunst. Es gibt nicht einmal eine digitale Buchhaltung. Die Produkte dieser Welt werden von Menschen erworben, welche die Preise der von ihnen begehrten Produkte ganz analog studieren. Und das Resultat einer Reihe von Transaktion wird von ihrem Verursacher am Ende wieder höchst analog als Saldo beurteilt. Nur was dazwischen und auf immer gleiche Weise stattfindet und keinerlei Menschenwerk benötigt, ist das digitale Programm, vergleichbar vielleicht den Schreibsklaven der Antike, von denen früher Transaktionen protokolliert und saldiert wurden. Das Resultat ist aber immer eine hübsch analog greifbare Firmen- und Steuerbilanz.

*

Wir haben gesagt, das mindeste, was wir von Bildern erwarten, wäre, daß sie uns gefallen. Und das nächste ist vielleicht, daß uns der Umgang mit ihnen gefällt. Da sind wir bei dem, was interaktive Medien vielleicht von anderen unterscheidet. Beim Umgang mit Computern fällt auf, daß einem die Tatsache, daß man mit Bildern umgehen kann, in größerem Maß gefällt als die meisten Produkte selbst. Die Verfügbarkeit pornografischer Bildern im Rechner und daß man mit ihnen machen kann, was man will, ist fraglos sehr reizvoll. Was dem Werktätigen Jahrtausende lang der Puff gewesen sein könnte, ist dem User nun der Ordner mit der Sexabteilung auf seiner Harddisk.

*

Das an Buchhaltung erinnernde Entstehen des Videobildes (von oben links bis nach unten rechts, Zeile für Zeile), läßt das Bild erst in einem zeitlichen Nacheinander entstehen und nicht mit einem Schlage wie beim Film: im Grunde existiert das Videobild also gar nicht, nicht als faßbare Einheit. Bereits das Einzelbild ist durch ein Nacheinander erzeugt. Beim Film ist dies nur bei der Bewegung der Fall, die bekanntlich durch die zeitliche Aufeinanderfolgen von Einzelbildern erzeugt wird. Solche Buchhaltermentalität ist auch im Videoschnitt zu erkennen, bei welchem man sich gewöhnlich wie bei einer Addition brav vom Anfang zum Ende vorarbeitet. Das Buchhalterische scheint verwandte Seelen anzulocken: Videos sind oft durch eine dümmlich lineare Dialektik vom Typ des Sokrates gekennzeichnet, die nur schwer zu ertragen ist, wenn sie sich mit dem Anspruch verbindet, die Welt zu beschreiben. Das Höhlengleichnis Platos (aus dem 7.Buch der "Politeia") ist bis heute Gipfel der denkerischen Videoanstrengung. Videokunst ist oft selbstreflexiv und fragt, inwieweit das Videoabgebildete Teil der Wirklichkeit sein kann. Dabei wird - wieso eigentlich? - gern das Heilmittel übersehen, das schon Plato selbst ganz praktisch gegen so enge Weltsicht anbot: eine Expedition ins Licht, die diese Schatten als Schimäre erkennt, und danach nie wieder mit der Schattenwelt zufrieden sein wird.

*

Während also zahlreiche Videos in der Art des Höhlengleichnisses vorliegen, gibt es kaum etwas zur Essenz des Bildes: die vorsokratischen Fragen des Parmenides (was ist mit Haut, Haaren, Schmutz?) werden von Video auf Grund der geringen Auflösung gar nicht erst gestellt. Dieses dem Video wie Leim anhaftende allzu bieder verstandene Platonische wiederholt sich auf vielen Ebenen - oft wird das Gelackte und Künstliche betont; und als elegant gelten Arbeiten, bei denen man sich die Finger nicht besonders schmutzig zu machen bracht, weder körperlich noch geistig: der Faule und vor allem konzeptionell Denkende glaubt, im Video ein ihm entsprechendes Medium zu finden. Man berührt im Video das Bild der Welt nicht mehr, macht sich beim Schnitt die Finger nicht mehr von Klebeband oder Filmkitt schmutzig: masturbiert wird nur noch mit dem Medienhandschuh.

*

Erstaunlich wenig Beiträge der Videokunst behandeln die Wortwurzel, das "Ich sehe." Die Beschäftigung damit scheint den Amateuren vorbehalten zu bleiben. Aus irgendeinem Grund suchen die meisten Videokünstler keinen eigenen bildbewußten Zugang zur Wirklichkeit, viele begnügen sich mit Bildern, die sie importieren oder die absichtlich so gemacht sind, als wären sie durch einen anonymen Prozeß entstanden. Auf seltsame Weise ist Video zu einem "Vidit", einem "Es sieht" geworden, und einer kritisch gemeinten Untersuchung von diesem sogeannten "Es". Aber meiner Ansicht nach ist dieses "Es", das man einmal als großen Bruder bezeichnet hat, der in alles hineinschnüffeln möchte, eine Schimäre. In Demokratien wie unserer gibt es für uns Kleine keinen großen Bruder. Niemand ist an uns interessiert, schon gar nicht ein übermächtiges, uns übelwollendes "Es", welches alles zu sehen begehrt.

*

Auch in der Musik gab es einmal den Versuch, eine aufzeichnungsabhängige Kunst zu etablieren, eine Tonbandkunst. Rein technisch ähnelte das dem Video. In diesem Sinne von Videokunst zu reden ist kaum weniger absurd wie diese damalige Rekorderkunst, aus der nichts geworden ist. Höchstens ließe sich eine Radiokunst erwägen, vielleicht sogar eine Fernsehkunst. Aber dort wird stets die potentiell weite Verbreitung, das Mediale, den Vorrang vor der künstlerischen Qualität nicht nur behaupten wollen sondern prinzipiell auch behaupten. Und das gilt auch für Computerkunst - selbstverständlich haben Computer in der Musik Einzug gehalten, und sie werden es auch bei Bildern tun. Zugleich findet in der Musik aber eine Rückbesinnung auf traditionelle Instrumente statt und dabei vor allen auf Bereiche, die durch Computer nur aufzuzeichnen aber kaum zu erzeugen sind - Atem bei Blasinstrumenten, Oberschwebungen usw. "Was wird von Dichtern höher gepriesen als der bezaubernd schöne Schlag der Nachtigall in einsamen Gebüschen an einem stillen Sommerabende bei dem sanften Licht des Mondes?" schreibt Kant. "Indes hat man Beispiele, daß, wo kein solcher Sänger angetroffen wird, irgendein lustiger Wirt seine zum Genuß der Landluft bei ihm einkehrenden Gäste dadurch zu ihrer größten Zufriedenheit hintergangen hatte, daß er einen mutwilligen Burschen, welcher diesen Schlag (mit Schilf und Rohr im Munde) ganz der Natur ähnlich nachzumachen wußte, in einem Gebüsche verbarg. Sobald man aber inne ward, daß es Betrug sei, so wird niemand es lange aushalten, diesem vorher so reizend gehaltenen Gesange zuzuhören; und so ist es mit jedem anderen Singvogel beschaffen. Es muß Natur sein oder von uns dafür gehalten werden, damit wir an dem Schönen als einem solchen ein unmittelbares Interesse nehmen könnten."

Von einer CD-Musik-Kunst dagegen habe ich bislang noch nichts gehört. Sie droht erst jetzt unter der Flagge der Interaktivität und in Zusammenhang mit Bildern. Vielleicht war die häßlich uniforme Braunheit des Videobandes, mit dem man arbeitet, ja ursächlich verantwortlich für den überzogenen Kunstanspruch, der sich aus seiner Neuheit ableiten wollte. In den Kassetten wird diese Farbe ja weitgehend verborgen. Zusammen mit dem Gedanken, daß man sich die Finger bei der Arbeit mit diesen braunen Bändern nicht schmutzig machen möchte, lassen sich für die Videoästhetik recht interessante psychoanalytische Zusammenhänge herstellen.

*

- 4 -

Ich komme noch einmal auf Scriabin zurück, nicht aus dem Grunde der Interaktivität, aber ich habe mir Interaktivität selbst längst insofern zu eigen gemacht, als ich die Beschränkung auf Linearität in einer Darstellung unerträglich finde. Aus diesem Grund gibt es jetzt einen sinnlosen Einschub - sehen Sie es so, als wäre ich selbst auch Zuschauer dieser Veranstaltung, und hätte auf einen Sensor gedrückt, durch den jetzt ganz interaktiv dieses Video anläuft. Also hören Sie die leicht modifizierten Worte meines Freundes Hollis Frampton:

(Die Leinwand mit dem Dia von Bellinis Bild wird hochgerollt, und ein Buch vor den Diaprojektor gestellt, das seinen Strahl unterbindet)

"Ein Gespenst spukt in der Welt herum, das Gespenst des nur noch Simulierten. Ist diese Erscheinung ein Engel, müssen wir sie umarmen; und ist sie ein Teufel, dann müssen wir sie verstoßen. Doch bevor wir ihr nicht von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen, wissen wir nicht 'was' sie ist." Um dieses also zu erreichen, tritt nun für alle Gläubigen aus Scriabins Grab wie die Reliefs auf antiken Sarkophargen mit Hilfe des Computers eine Erscheinung hervor: Das Gedicht von der Ekstase! Aus Scriabins Grab! Komplett computererzeugt! Venus und Aphrodite! Die Götter sind unter uns. Ekstase! So wie ein Ingenieur sie sieht: Prometheus ist endlich entfesselt! Hier sehen sie, was uns die Lampe der Schande dieses Jahrhunderts beschert: Entscheiden Sie selbst!

ERSTER TEIL DES VIDEOS "AUS SCRIABINS GRAB"

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Aus Scriabins Grab I (1-12)

(nach erstem Teil Video auf Standbild)

An dieser Stelle fragte mich mein Computer, der mit mir diese Bilder gemacht hatte, warum ich eigentlich Beethoven als Begleitmusik gewählt hätte. "Weil sie schön ist", sagte ich. Das fand er zwar auch, aber warum ich nicht stattdessen "Das Gedicht des Prometheus" von Scriabin genommen hätte //CD hochhalten//: da das Video "Aus Scriabins Grab" hieße und sich mit Multimedia auseinandersetze, wäre das doch logisch. Ich murmelte etwas von künstlerischer Freiheit und der Eigenwilligkeit des Kantschen Genies, aber davon wollte er nichts wissen - Logisch ist logisch, behauptete er. Dagegen kann man ja schlecht was sagen. Und so rückte ich damit raus, daß ich dieses Prometheus-Stück im Grunde beschissen fände. Dagegen konnte nun er nichts sagen, und so schlug er vor - er heißt übrigens Melville, nach dem Dichter, Moby Dick, Sie wissen - er schlug also vor, dann solle ich doch ein Scriabin-Stück nehmen, das mir gefiele. Als ich meinte, mir gefiele "Das Gedicht der Ekstase", hörte er es sich gleich an, konnte aber nicht begreifen, was ich daran gut fände - vielleicht war er auch bloß prüde und mochte das Wort "Ekstase" nicht. Ich verstand wiederum sein Urteil nicht. Später begriff ich, daß ihm von Microsoft eine Ekelsperre vor dem Wort "Ekstase" eingebaut worden war. Melville hatte zwar offensichtlich keine Ahnung, von welcher Art die Bilder waren, die er für mich verarbeitete, aber von "Ekstase", und daß das nichts für kleine Kinder ist, hatte er gehört. In einer Art Kompromiß kam er deshalb von sich aus mit einem anderen Scriabin-Stück, daß ich ihm, von Horowitz gespielt, mal zur Analyse eingegeben hatte - damals stellte er fest, daß Horowitz bei den Triolen, die Scriabin so liebte, geschummelt und sie systematisch in Viertel und zwei darauf folgende Achtel verwandelt hatte. Bei dieser Gelegenheit hatte ihm jedoch die kristalline Schönheit von Scriabins Stück imponiert - und die wollte er jetzt an den Mann bringen. Er bestand allerdings darauf, es nicht im Tempo Scriabins zu spielen, weil Menschen nämlich zu dämlich wären, die kristallene Schönheit der Komposition bei diesem Tempo zu begreifen, sondern er empfahl, diese Musik zehn mal langsamer ablaufen zu lassen - und nicht auf dem Klavier, sondern mit Hörnern, weil die Töne dann besser trügen. Nun - ich hatte gelernt, in solchen Fragen, nicht mit einem Computer zu streiten und so sehen Sie jetzt PC Melvilles Vorstellung von der Scriabinschen Ekstase.

ZWEITER TEIL DES VIDEOS "AUS SCRIABINS GRAB" ("Prometheus Unbound")

(Scria1b.avi)

(Danach:)

OK, ich breche diese computererzeugte Seltsamkeit jetzt ab, um in der uns verbliebenen Zeit noch einmal zum Wesentlichen zurückzukehren. Das Wesentliche - ich denke, darin stimmen Sie mir nach dem eben Gesehenen bei - ist selbstverständlich der gesunde Menschenverstand, den Kant auch im ästhetischen Urteil als "sensus communalis aestheticus" am Werk sieht. Bevor wir auf diesen zurückkommen, lohnt sich jedoch vielleicht, gerade nach dem Gesehenen, das Verhältnis von Natur und Kunst im Sinne Kants zu beleuchten.

(Leinwand wieder herunterrollen, Buch vor Projektor wieder wegnehmen, Dia Bellini bis zum Ende).

Nun, ich würde mich gerne in der Tradition Kants als Teilnehmer einer universellen Suche nach dem Schönen begreifen, wären da nicht die seltsamen Schlußkapitel seiner Untersuchung, in der er die Empfindungsfähigkeiten für das Schöne doch noch mit dem Guten verknüpft. Er erklärt, er ziehe das Naturschöne dem Kunstschönen vor - auch wegen der "Erfahrung, daß Virtuosen des Geschmacks gewöhnlich eitel, eigensinnig und verderblichen Leidenschaften ergeben" wären. Und obwohl er einräumt, "daß das Interesse am Schönen der Kunst gar keinen Beweis einer Moralisch-Gutem anhänglichen oder auch nur dazu geneigten Denkungsart abgebe," im wesentlichen vielleicht, weil weniger Nutzen dadurch hervorleuchtet, läßt er sich dazu verleiten, das Gefühl für Schönheit schließlich als Symbol der Sittlichkeit zu begreifen. "Ein unmittelbares Interesse an der Schönheit der Natur zu nehmen" - und zwar meint er das im Gegensatz zu einem Interesse am Schönen in der Kunst - wäre "jederzeit Kennzeichen einer guten Seele." Ich habe leider einsehen müssen, daß mir das Gutsein der Seele nicht mehr so recht offensteht, dazu habe ich mich in zu seltsame Affären verrannt. Andererseits stand mir eine Existenz wie die Kants nie offen, der aus Königsberg nie herauskam, und von dem jemand sagte, seiner Biografie fehle es in einem Ausmaß, das in der Geistesgeschichte keinen Vergleich hat, an Abenteuer: des Geschlechts wie der Reisen. Natürlich weiß ich nicht, wie aufrichtig das mit der "guten Seele" von Kant gemeint ist, oder ob diese Bemerkung nur als gefälliger Schlußstein gesetzt wurde, der den großartigen Bogen, den er durchs Gefallen schlug, stabilisieren sollte - ich jedenfalls fühle mich in der Natur nicht wohl, wenn ich nicht Zeichen von Menschheit in ihr erkenne, irgendeinen Versuch, sie sich - ganz im Sinne der Genesis - zu Diensten zu machen, so kläglich und jämmerlich das vielleicht aussieht. Für mich hat der Bereich des Schönen schon mit einer Spannung zum menschlichen Wirken zu tun. Zwar ist mir, wie wohl allen Menschen, das ästhetische Urteil über das reine Naturschöne nicht abhanden gekommen, tatsächlich erkenne ich das Sittlich-Gute in mir eher bei der Betrachtung des Kunstschönen. Vielleicht bietet folgender Satz Kants eines Schlüssel zu dieser Divergenz:

"Die Naturschönheit ist ein schönes Ding; die Kunstschönheit ist eine schöne Vorstellung von einem Dinge" 165. Das ist offensichtlich auf repräsentierende Kunst gemünzt, auf denen Dinge zu sehen sind - andererseits sind Kunstwerke heute auch selbst schon Dinge geworden, vielleicht kommt es einem daher so vor, daß sich die meisten von Kants Sätzen über Natur so mühelos auf Kunst ausdehnen lassen, ohne an Sinn zu verlieren.

Wollen wir den Kunsttheoretikern glauben, hat jetzt aber etwas Neues begonnen, was sich mit dem Kunst-Naturgegensatz nicht mehr fassen läßt. Das Wort Simulation geisterte ja bei der Ankündigung des Videos schon einmal durch den Raum: als Gespenst, das es zu bannen gilt, bevor man sich mit ihm einläßt. Es will weder Kunst noch Natur, sondern nur noch digital im Cyberspace sein. Was also wäre es dann im Kantschen Sinne?